Un metafisico semiserio in Abruzzo

Alberto Savinio, pittore geniale, ammirò l’Abruzzo e ne scrisse in “Dico a te, Clio”

Alberto Savinio è un pittore sognante, mitografico, sperimentatore, non liquidabile su due piedi come “metafisico”, non necessariamente associato all’istante al “fratello maggiore” de Chirico, riscoperto autore originale e autonomo, attraverso le cento opere mostrate dal febbraio al giugno del 2011 nella grande ed unica retrospettiva La commedia dell’arte (curata da Vincenzo Trione nel Palazzo Reale milanese con la consulenza, tra gli altri, di Gillo Dorfles e Paola Italia), un evento storico che ha riconsegnato alla cronaca e a tutti la levatura pittorica – e non solo – di Savinio, rilanciando quindi l’immagine di un intellettuale raffinatissimo che per tutti resta oggi impressa nel bel catalogo edito da 24oreCultura con saggi di scrittori come Edoardo Albinati, Roberto Calasso, Tiziano Scarpa e Giuseppe Montesano.

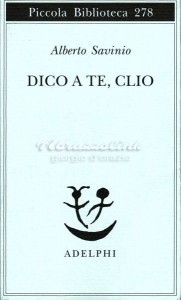

Ma chi è Savinio? È l’Andrea de Chirico che nasce nel 1891 ad Atene da genitori di origine italo-dalmata, si diploma al conservatorio e protende più per il mondo letterario e musicale rispetto al fratello Giorgio: scrittore e compositore dunque ma, come dicevo, anche pittore geniale in grado d’anticipare gestualità e sapori di qualche astrattista italiano o postmoderno americano (il fondo dei famosi Découverte d’un monde nouveau, Le retour, Hommes nus, tutti del 1929). Andrea vive a Monaco e poi a Parigi dove, omaggiando il traduttore francese Albert Savine, diventa Alberto Savinio. Si arruola nella Grande guerra, entra in contatto con Soffici, Govoni, Carrà, de Pisis e Morandi, e dopo la pace si trasferisce a Roma, dove frequenta gli scrittori del Teatro degli Undici. Inizia a dipingere solo negli anni ’20, incoraggiato da Giorgio, e nel ’27 allestisce a Parigi la prima personale con presentazione di Cocteau; per una personale italiana dovrà invece attendere il 1940, anno in cui, allentandosi il Regime, mai digerito, inizia a pubblicare più intensamente le sue opere di letteratura (proprio allora per un piccolo editore romano, La Cometa, uscirà in 70 esemplari, numerati e stampati su carta Ingres, Dico a te, Clio, per buona metà composto di “prose abruzzesi” memori del viaggio di un anno prima), tra cui ricordiamo appena Hermaphrodito, Casa “la Vita”, Narrate, uomini, la vostra storia, Capri, Ascolto il tuo cuore, città, già pubblicate o in corso di pubblicazione con tutte le altre presso Adelphi. Nel dopoguerra Savinio, collaboratore di numerose testate, sarà molto attivo in teatro, con scritture e soprattutto scenografie, come l’“Armida” di Rossini di cui non fa a tempo a vedere la prima: morirà improvvisamente la sera precedente, il 5 maggio 1952.

Savinio crea, come un intellettuale versatile e cosmopolita, spaziando in vari campi d’indagine, e li traspone anche in pittura raccontando le introspezioni e occupazioni culturali che padroneggia («un genio multiforme del rinascimento toscano» lo definirà l’amico Guillaume Apollinaire). Leggendo nei suoi quadri ci si trova di fronte a tutto quanto va oltre il ritratto probabile o il paesaggio possibile che più di questi, però, convince e stimola la nostra fantasia. Nello zoo sociale delle donne-centauro/pellicano, degli uomini-gallo, delle ragazze-struzzo e delle damigelle-giraffa, il dato reale si confonde con un’oggettistica fantasiosa, nuova, e ne trae giovamento; c’è una gioia ammiccante ma anche drammatica nelle sue opere, quasi che lasciassero presagire il celato della vita dietro a una tenda (elemento ripetuto in Savinio), velo della realtà o sipario della finzione comunque presente e movimentata nella stasi umana. La Metafisica in questo caso non appare “seria” come nel linguaggio di altri pittori coinvolti nella corrente: Savinio immagina per dissacrare e ironizzare sul procedere dell’esistenza e sulla fotografia delle cose. I suoi personaggi sono stanchi o disarmati oppure, fieri, sono protesi alla contemplazione di un altrove, immaginifico/immaginario, che pare ottundere una gloria che non li riconosce; i suoi uomini non sembrano ritrovare la gloria piccola della propria quotidianità e restano immobilizzati in un incertum di maschera e faccia struccata. Non sanno ritrovare se stessi, sono in qualche modo estranei, capitati nel momento spaziale e temporale (spazio e tempo assenti o indefiniti e definibili) che il quadro ferma: c’è sempre un binomio tra possibile e consueto nello scenario (o scenografia?) che il pittore compone, un binomio a volte dicotomico (contraddizione dell’arte!) tra elemento naturale classico, più spento più sfruttato (un mare, una palma, della frutta), ed elemento nuovo, “artefatto”, inventato (metafisico?), più sgargiante, multicolore dinamico viaggiante, come se sullo sfondo, oltre, sopra e sotto, ci sia sempre qualcosa di più, di più bello e consolante, di nascosto e scopribile, che allevia il grigiore del conosciuto, dell’abituale, del prevedibile; e rende così la vita un’occasione per cambiare se stessa e l’uomo che la ha in mano. «La mia pittura è fiato, fiato romantico, continua la cosa al di là della cosa» scrive Savinio: nella sua opera ricordi intimi e collettivi sono edulcorati nella rappresentazione della realtà, la memoria diventa una chiave di lettura della contemporaneità (fatta tanto di azioni «fermate, rinchiuse, rese inoperanti» dalla storia quanto di altre ad essa «sfuggite» e dunque «annientate»), e in senso molto contemporaneo Savinio intende l’opera d’arte: gioca col mosaico, coi tessuti, con la ceramica, progetta maioliche per la casa caprese di Curzio Malaparte e scenografie curatissime, raccorda più linguaggi e più “supporti” insomma e sembra convinto che l’arte è quell’espressione (non solo e non per forza quella capacità tecnica) che qualcuno possiede per cambiare la vita agli altri; e non viaggia con un mezzo solo ma qualunque mezzo sceglie di prendere sa portarlo a destinazione, nella destinazione del bello, finanche metafisico, perché l’aggettivo metafisico, come ci suggerisce egli stesso, «qualifica la qualità intima, ossia la sostanza lirica, delle cose; le arti si valgono della qualità impalpabile intima e profonda, si valgono della qualità metafisica delle cose».

E appunto Savinio descrive la letteratura col pennello e nella letteratura sembra riportare la composizione pittorica dei luoghi descritti: esempi di ciò sono rintracciabili in diversi passi del citato “reportage italico” (Dico a te, Clio, Adelphi, 2011, pag. 138, € 12), in cui grande spazio descrittivo è riservato alla nostra regione.

Savinio percorre tra il 12 e il 19 agosto del 1939, su una Topolino, le strade di costa e d’interno del chietino, del pescarese e dell’aquilano; a fargli da guida c’è un tale Concezio, notabile di Ari, che ho scoperto essere – talvolta mi riesce uno scoop, edito sul settimanale la Domenica d’Abruzzo del 13 agosto 2011 – il famoso avvocato penalista Giuseppe Bucciante, gloria del foro romano dal dopoguerra agli anni ’80 e prima invece gloria del giornalismo in grazia al Regime (ma anche autore, più tardi, di poesie e libri dal taglio storico, politico e giudiziario). «Concezio supera il quintale ed è alto in proporzione. Eravamo tristi altre volte al pensiero che la razza dei giganti fosse scomparsa, ma Concezio ha riportato la gioia nel nostro cuore […] Manca a Concezio la tristezza, grande pena dei giganti. […] Concezio è un’eccezione, un amabile mostro, un’anima di coboldo nel corpo di Gige. Mens agitat molem». Così lo descrive Savinio, ospitato alla tavola di Bucciante, nel materno Palazzo D’Alessandro, con un vino «trasparente come il respiro di un neonato» ma dall’anima di fuoco per cui «non reggono al confronto Johannisberg e Chablis», e così da quella bella sala da pranzo decorata con le tempere di Gaetano Paloscia, inizia il tour abruzzese di “Bettino” (così i Bucciante chiamavano Savinio), accompagnato dalla moglie Maria e dai figli Ruggero – oggi apprezzato pittore – e Angelica.

Nota in proposito Giacomo D’Angelo (Un passeggero in transito, Samizdat, 1999) che «ad ispirare il vagabondaggio di Savinio nella nostra regione […] è Clio, la musa della storia, che accompagna lo scrittore in fuga dai fasti della romanità posticcia del fascismo, ad inseguire il fantasma della storia»; in effetti l’attenzione che Savinio riporta nelle sue descrizioni stupisce anche il più attento abruzzese, abitatore della sua terra ma forse non totalmente delle sue memorie, memorie in cui la penna pennellante di questo viaggiatore scava alla ricerca del non detto storico, quasi con affetto, quasi che Savinio volesse cogliere da forestiero certi aspetti dei luoghi visitati che lo facessero apparire sempre meno tale. Non può forse essere l’indagine storica, tra l’altro, lo spingersi oltre il muro del documentato per un’immaginazione probabile?

Cosa resta a Savinio dell’Abruzzo, comunque, lo si capisce subito: la voglia d’intuirne l’anima unitaria che ne rispecchi il corpo, sintesi in grado di sostenere nella visione d’insieme tutte le sue diversità.

E di questo Abruzzo «vasto presepe che si muove al suono delle ciaramelle», che «india i suoi grandi uomini», visita Turi, Miglianico, Filetto, Orsogna, quella «magnifica cittadina» di Ortona, poi Sulmona, tra Ovidio, Celestino e le «squadre di sulmontine nubili», con Santa Maria della Tomba, e L’Aquila, con Collemaggio («Qualcuno vede nel colonnato del Bernini le braccia della chiesa cattolica aperte ad accogliere le pecorelle. Noi troviamo un’accoglienza più calda, meno materializzata, più metafisica nella facciata delle chiese d’Abruzzo»).

A Guardiagrele ispeziona la casa di Modesto Della Porta, «poeta e sartore» che «coglieva i temi delle sue poesie dalla viva voce degli artigiani», ricevuto dalla sorella dell’autore di Ta-pù, e poi ascolta da una «vecchissima» il commovente cristianissimo racconto dell’esecuzione di un brigante. Quando arriva a Francavilla fa tappa allo studio sul mare e poi alla casa, il convento col suo cenacolo, del pittore di Tocco da Casauria appuntando nel giardino le parole della vedova Donna Annunziata («C’era della pazzia rurale in Michetti, e assieme una forma di adolescenza prolungata»). A Pescara la domestica Marietta Camerlengo lo accoglie nella casa natale del Vate («L’amore per la poesia di d’Annunzio non mi acceca. Mi lusingo di essere fra i pochissimi italiani del tutto immuni da dannunzianismo»), ma l’ultima tappa è un’altra delle «belle chiese d’Abruzzo», San Giovanni in Venere, dove l’uomo «sente maggiormente la grandezza della natura».

Alberto Savinio, lasciato l’Abruzzo in quell’agosto di oltre settant’anni fa, torna a Roma per andarsene poi a Cerveteri e a Tarquinia, in un introspettivo universo etrusco a mezza via tra vita e morte.

E ancora osserva ricerca desume appunta rielabora: «…mio unico compito è dare parole, dare forma e colore, e una volta era pure dare suoni a un mio mondo poetico», scriverà altrove.

Un compito, come ho già scritto, che ci sembra completamente assolto.